そろそろ、年賀状を作る季節がやってきました。

毎年のことながら、面倒ではあるが、結局、凝った年賀状を作ってしまうのが現状…。

でも、毎年ぷりんが作ってくれてるようなものなんだけどね…。

なので、ちょぃと年賀状のことを調べてみた。

年賀状の意味

新年に送られる郵便葉書やカードを用いた挨拶状のことを言う。新年を祝う言葉をもって挨拶とし、遠方の人への年始回りに代わるものとして文書による年始挨拶をしたものである。

年賀状の始まり

年賀状の歴史は古く、平安時代にまでさかのぼります。

その頃から、年の始めにお世話になった人や親族の家をまわって挨拶をする「年始回り」の習慣も広まりました。

江戸時代になると人との付き合いが多様になり、書状で挨拶を済ませることも増えていきます。

そして、玄関に「名刺受け」を設置し、不在時にはお祝いの言葉や挨拶を書いた名刺を入れてもらうという簡易スタイルが登場します。

これが、年始回りを簡略化した年賀状の始まりだといわれています。

歴史

1873年に郵便はがきを発行するようになると、年始の挨拶を簡潔に安価で書き送れるということで葉書で年賀状を送る習慣が急速に広まりました。

1887年頃には、年賀状を出すことが年末年始の行事の一つとして定着しました。

1949年には、お年玉付年賀はがきが発行され、大きな話題を呼ぶこととなりました。

1968年には、郵便番号が導入され、1970年代になると、年賀はがきに絵や文字を印刷する年賀状印刷が盛んになりました。

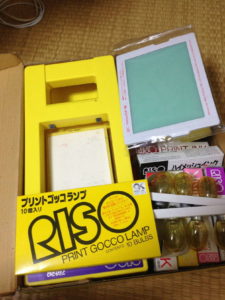

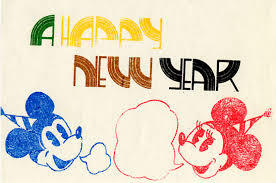

1977年には、「プリントゴッコ」という簡易的な印刷機が発売され、こちらも爆発的な大ヒットとなりました。

それまでは、一枚一枚手書きをするか、はんこを一つずつ押すか、印刷業者に頼むぐらいしかなかったので、年賀状を控える家も多かったと思いますが、簡単に安価で葉書全面印刷ができる!という簡単さから、益々、年賀状を出す人が増えたように思います。

年賀状の歴史は、こんな感じです。

次回は、お年玉付年賀はがきのことを紹介します。